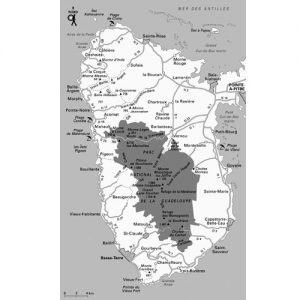

Les drapeaux

Variante locale du drapeau historique

Drapeau historique non officiel de la Guadeloupe.

Drapeau arboré par les indépendantistes de l’Union populaire pour la libération de la Guadeloupe

Drapeau du GONG (Inspiré du drapeau du GONG qui reprenait la configuration des drapeaux de Cuba et de Porto Rico),

La Guadeloupe offre un trésor culturel riche et vibrant, notamment à travers sa musique envoûtante. La musique guadeloupéenne, façonnée par l’histoire complexe de l’île, est un mélange captivant de rythmes africains, de mélodies caribéennes et d’influences européennes.

La Musique, pilier Incontournable du Carnaval Guadeloupéen

Le carnaval de Guadeloupe, c’est bien plus qu’une simple célébration festive, c’est une explosion sensorielle où la musique joue un rôle central qui propulse cette fête au-delà d’un simple défilé de costumes colorés. Le carnaval guadeloupéen est une expérience immersive qui capture l’essence même de la joie et de la fête. Les rythmes entraînants des groupes à po, avec leurs percussions vibrantes et leurs mélodies enjouées, incitent les participants et les spectateurs à se laisser emporter par la danse spontanée dans les rues. C’est une symbiose entre les musiciens et le public, créant une atmosphère unique imprégnée de positivité et d’énergie contagieuse. Le carnaval ici est sacré et donne vie à chaque coin de l’archipel.

Vous êtes au Jardin des Colibris en cette période ? Venez nous voir à l’accueil pour avoir le calendrier des défilés et ne surtout pas louper celui de Deshaies.

Vous êtes parmi nous pendant les fêtes de fin d’année ? Venez découvrir une autre tradition guadeloupéenne ou la musique en est le centre : Les « Chanté Nwel ».

Les « Chanté Nwel » sont des soirées de chants traditionnels qui ont lieu pendant la période de l’Avent, les semaines précédant Noël.

Ces rassemblements musicaux se déroulent dans les quartiers, les églises, les maisons ou même dans des lieux publics. L’objectif est de réunir la communauté pour partager des moments de joie, de spiritualité et de convivialité. Cette tradition musicale est profondément enracinée dans la transmission intergénérationnelle.

Ces chants couvrent une large gamme de thèmes, de la naissance du Christ aux traditions locales de Noël en passant par des récits festifs. Les paroles poétiques et mélodieuses transportent les participants dans l’esprit de la saison. Les instruments traditionnels, tels que le tambour, la conque (un coquillage utilisé comme instrument à vent) et la guitare, sont souvent utilisés pour accompagner les chants. Cependant, au fil des ans, les « Chanté Nwel » ont également intégré des instruments modernes, élargissant la palette musicale. Les styles musicaux varient, combinant des éléments du gwoka, du zouk et d’autres influences caribéennes, créant ainsi une fusion harmonieuse.

Comment parler de la musique guadeloupéenne sans parler du Zouk ? Le zouk « love » ou encore « rétro », un genre musical moderne, est une création antillaise qui a conquis le monde entier. Né dans les années 1970 avec le groupe Kassav’ connu de tous, le zouk est une fusion de styles musicaux tels que le compas haïtien, le merengue, le reggae et la musique traditionnelle guadeloupéenne. Cette musique dynamique et entraînante incarne l’esprit festif de l’archipel tout en reflétant la diversité de ses influences culturelles. Une petite playlist vous attend plus bas avec quelques classique.

En conclusion, la musique guadeloupéenne est bien plus qu’une bande-son pour les plages de sable fin. C’est une expression vivante de l’histoire et de la diversité de cet archipel des Caraïbes. Alors que les rythmes envoûtants résonnent à travers les rues, les plages, les magasins et restaurants, la musique guadeloupéenne continue de captiver le cœur et l’âme de ceux qui ont la chance de l’entendre…

Musiques

Danse et rythme en Guadeloupe

Le gwoka est pratiqué par tous les groupes ethniques et religieux de la société guadeloupéenne. Il combine le chant responsorial en créole guadeloupéen, les rythmes joués aux tambours ka et la danse.

Gwoka

Le gwoka est une musique traditionnelle guadeloupéenne, héritée de la musique jouée par les esclaves africains emmenés par la traite négrière. Elle comprend sept rythmes de base (toumblak, graj, léwoz, woulé, kaladja, padjanbèl ou Gganjanbèl, menndé) et est jouée dans les léwoz, rassemblements populaires et festifs.

Bèlè

Le bel air (ou bèlè) est une musique traditionnelle martiniquaise héritée de la musique jouée par les esclaves africains emmenés par la traite négrière comprenant plusieurs formes dansées : danmyé (ou ladja) danse de lutte, bèlè dous’, pitjè, biguine bèlé, beliya, gran bèlé (5 rythmiques et danses, seuls 2 sont à trois temps : beliya et gran bèlé), danses en quadrille (8 danseuses et danseurs qui forment deux carrés de 4) ; danses la line kle (Quoi ?) : mabelo, woulé mango, kanigwè (veillée mortuaire), vénèzouel, kalenda, ting-bang, karèsèyo: danses collectives sauf kalenda ; le ladja, danse de lutte pouvant être considéré comme un art martial, dont la codification est proposée depuis quelques dizaines d’années par des militants culturels..

Le bèlè se caractérise, dans sa rythmique, par les tibwa (2 baguettes de bois) qui donnent le tempo de base et le tambour qui intervient pour accompagner les couples de danseurs, marquer les accents dans des styles variés selon les musiciens mais respectent tous la structure des danses. On peut introduire des improvisations au tambour seulement dans le ladja ou danmye. Le tambour fait l’objet d’une double percussion, par les tibwa sur son fût pour marquer le rythme et par le tambourineur sur la peau.

Bouladjel

Le bouladjel est une expression musicale de Guadeloupe composée de percussions vocales et de battements de mains.Intégré dans le système gwoka, ce rythme sert à l’origine d’accompagnement des morts lors des rites funéraires.

Biguine

La biguine est un genre de musique traditionnelle Martiniquaise, que l’on peut diviser en deux types:

L’Origine dela bidgin bélè ou biguine à tambour – remontant à la danse bèlè esclave et caractérisée par l’utilisation des tambours bélè et des baguettes rythmiques tibwa, ainsi que par la musique « appel et réponse », des voix de nez et des improvisations instrumentales en solo; elle trouve ses racines dans les danses rituelles d’Afrique de l’ouest, bien que les éléments rituels n’aient pas survécu dans la biguine haïtienne ;

la biguine orchestrée – (en revanche, la mazouk est bien martiniquaise, musique métisse qui descend de la mazurka et très peu jouée à la Guadeloupe). Elle est fortement influencée par la musique française bien que les paroles soient généralement en créole.

Ayant évolué à partir de la musique française à cordes, la biguine a gagné la métropole française dans les années 1920. Des vedettes comme Alexandre Stellio et Sam Castendet sont vite devenues populaires. Son succès dans d’autres pays s’est rapidement estompé, mais elle a gardé une grande vivacité dans la musique populaire à la Martinique jusqu’à ce que le Kompas haïtien l’eponge un peu dans les années 1950 et que des artistes de mini-jazz comme Les Gentlemen et Les Vikings de Guadeloupe deviennent populaires à la fin des années 1960. Dans la dernière partie du XXe siècle, des musiciens de biguine comme le virtuose de la clarinette Michel Godzom ont aidé à révolutionner le genre. La Biguine moderne, forme pop de cette musique, a remporté quelques succès pop à la Martinique, particulièrement des artistes comme Kali, qui combine ce genre avec le reggae.

Mazurka

Elle est une composante de la musique et des danses traditionnelles de la Martinique, appartenant aux musiques dites de « Saint-Pierre_ (Martinique) », du nom de cette ville, ancienne capitale de la Martinique. Selon les terroirs, les pas diffèrent. Autrefois, les airs étaient assez uniformes, mais les musiciens folks varient le répertoire et elle est devenue une danse assez fluide permettant de nombreuses variantes (bercement, suspension, tourné, etc.). La mazurka se danse généralement sur 12 temps (deux fois six temps – deux fois un pas de mazurka et trois petits pas) mais il existe des variantes à neuf temps (un « balancement » est rajouté comme dans la valse à 5 temps).

Kadans

Dans les années 1970, une vague d’immigrants haïtiens en Guadeloupe et en Martinique ont apporté avec eux le kadans, (le kadans était joué en Haïti par Weber Sicot sous le nom de kadans rampa. Le kadans rampa c’est le même rythme qu’avait inventé Némours Jean-Batiste sous le nom de konpa direc, mais comme ils étaient en forte concurrence Sicot dénomma sa musique kadans rampa) une forme sophistiquée de musique qui a rapidement balayé l’île et a participé à la réunion des anciennes colonies françaises de la caraïbe en combinant leurs influences culturelles. Ces Haïtiens ont prolongé le succès du mini-jazz avec des artistes comme les Gentlemen, les Léopards et les Vikings de la Guadeloupe.

la cadence lypso (calypso et cadence) est un genre musical de la Domninique créée par Exile One vers le début des années 1970 avec Gordon Henderson et aussi interprétée par des groupes tels que Les Grammacks avec Jeff Joseph comme membre principal. C’est un mélange de kadans et de calypso

Zouk

Le zouk, originaire de la Guadeloupe, est apparu dans les années 1960,ce genre musical est inspiré de la Kadans. Le zouk moderne introduit, les éléments de gwo ka, de tambour, de ti bwa et de biguine vidé sont prédominants. Bien qu’il y ait de nombreux styles de zouk, il existe quelques points communs. Le créole de la Guadeloupe et de la Martinique en est un élément important et constitue un trait distinctif de cette musique. En général, le zouk est centré autour de chanteurs vedettes sans qu’il soit fait grand cas des autres musiciens et se ramène presque exclusivement à des enregistrements en studio.

L’orchestre guadeloupéen Kassav’ reste le groupe de zouk le plus connu. Kassav’ a introduit les influences des danses quadrilles (appelé haute-taille en Martinique) et bal granmoun, des biguines et des mazurkas, ainsi que des influences antillaises plus contemporaines comme les rythmes du Kompa, reggae et de la salsa. Des concerts publics de zouk ont très tôt emprunté aux traditions rock et heavy metal d’Europe et d’Amérique et le genre s’est étendu au monde entier, surtout dans les pays en voie de développement.

Gwo ka moderne

Une version plus moderne de gwo ka est le gwo ka moderne, qui ajoute de nouveaux instruments allant du conga, du djembé et des chimes à la guitare basse électrique. Fondamentalement, tous ces styles utilisent pourtant les mêmes rythmes de base au nombre de sept comme le gwo ka populaire. Le légendaire groupe de zouk Kassav’ a joué un rôle important dans la modernisation du gwoka, conférant un crédit plus « policé » à un style considéré comme arriéré et simpliste; ils jouèrent au début dans un cadre gwoka, reprenant des chants de la tradition carnavalesque gwoka du mas à St. Jean et rendant même hommage au légendaire percussionniste traditionnel Velo dans leurs premiers albums[1].

Les artistes Gwo ka modernes incluent Pakala Percussion, Van Lévé et Poukoutan’n, de même que des musiciens plus influencés par la pop comme Marcel Magnat et Ti Céleste, tandis que Gérard Hubert et d’autres ont mêlé le gwo ka et le zouk. Le plus célèbre artiste de gwoka, toutefois, est William Flessel, dont le Message Ka de 1994 devient un tube international;

Kompa (Compas)

La musique de Guadeloupe et de Martinique est depuis toujours en inter-relation avec la musique haïtienne pour certaines raisons. Les nombreuses vagues d’immigration, participent elles aussi à ces échanges. Ainsi le konpa est arrivé dans les Antilles françaises, il y a déjà bien longtemps. Même si les groupes les plus fameux sont toujours haïtiens, le konpa est une des musiques les plus populaires pour danser aux Antilles.

Les musiques actuelles des antilles et de la Guyane françaises doivent beaucoup à la musique haïtienne, popularisée dans les années 1960 par l’arrivée des Weber Sicot, Nemours Jean-Baptiste, Gary French, magnifiée par Tropicana et bien d’autres, à tel point que tous les groupes de scène célèbres issus de ces communautés(La Perfecta, Operation 78, Taxi Créole, Kwak, les Aiglons, Grammacks et Exile One de la Dominique qui ont créé le Cadence Lypso, et même Kassav, etc.) ont en fait produit beaucoup d’œuvres présentées comme des créations locales qui comportent les signes distinctifs de la musique populaire de Haïti et qui sont très facile à identifier : nouveaux types d’harmonie, placement et variétés des lignes de chœurs en rapport avec le lead vocal, long chorus de guitare ou d’un instrument solo, écriture rythmiques des congas et de la cow bell, riffs des cuivres, etc.

Au début des années 2010, le répertoire qui rencontre le grand public en Martinique par exemple en radio et dans les salles de bal ou les podiums de fêtes patronales, souvent avec les stars haïtiens, est principalement à base de konpa qui est aussi un fort vecteur des séances de groupes religieux (konpa céleste).

Ragga ou dancehall

Le zouk n’est pas le dernier genre musical à avoir bouleversé la société antillaise : ainsi, aujourd’hui, la musique la plus populaire dans son temps chez les jeunes de la Martinique et de la Guadeloupe est le Ragga. Le ragga est un genre musical issu de la Jamaïque mais qui est très implanté dans les Antilles françaises. Ainsi, après la scène jamaïcaine, c’est en Guadeloupe et en Martinique que l’on rencontre les artistes et les groupes de ragga les plus prolifiques de la planète.

Hip-hop

Le hip-hop est un genre musical caractérisé par un rythme accompagné par son expression musicale le rap et de la culture artistique l’entourant créé à New York dans le South Bronx au début des années 1970. Il a débarqué aux Antilles en Guadeloupe dans les années 1990 et en Martinique vers les années 2000.

*Source :wikipedia

Laissez un commentaire

Vous devez être logged in pour poster un commentaire.